写真集

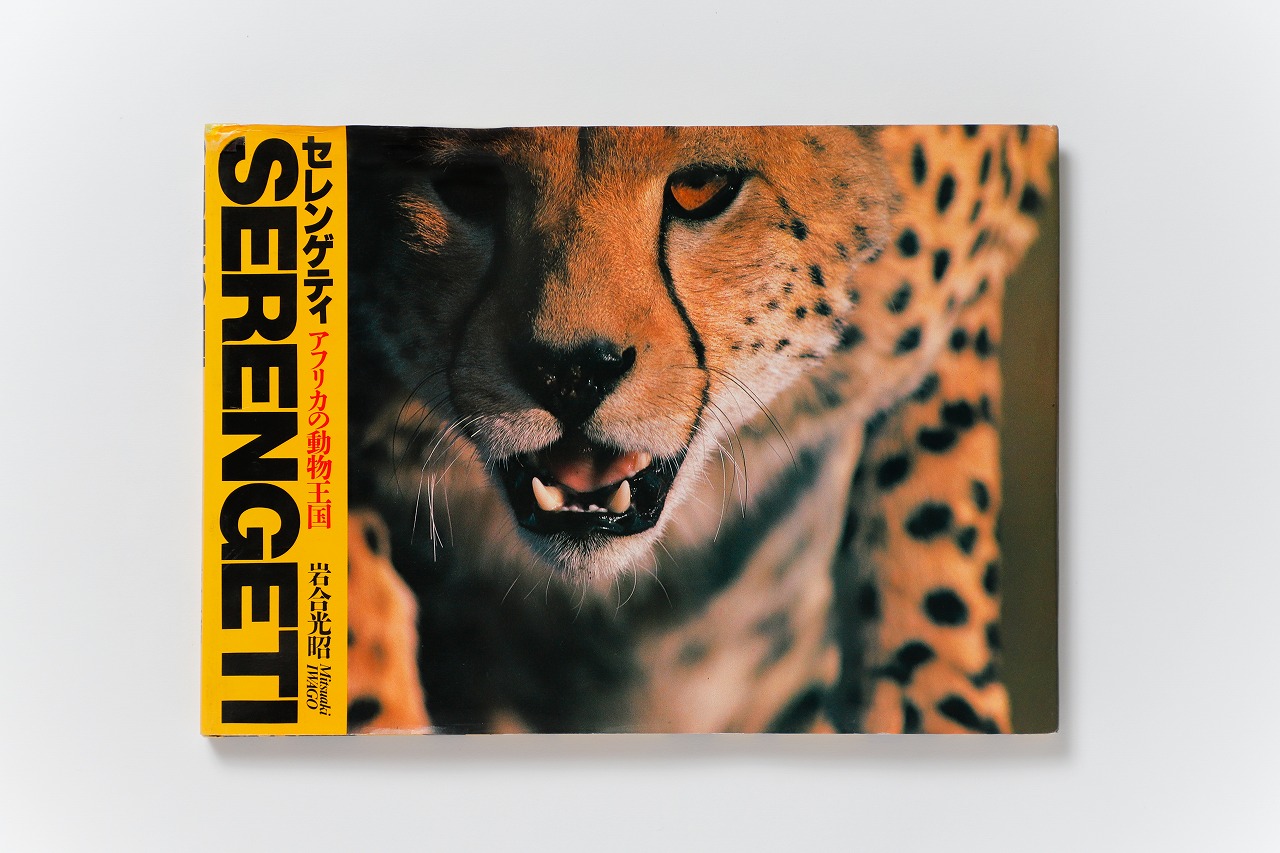

「ネコ写真」の第一人者、岩合光昭がタンザニアに移住してとらえた野生動物の比類なき...

「ネコ写真」の第一人者として広く知られる岩合光昭。1982年8月から1年半、東アフリカ、タンザニアのセレンゲティ国立公園...

「ネコ写真」の第一人者として広く知られる岩合光昭。1982年8月から1年半、東アフリカ、タンザニアのセレンゲティ国立公園...

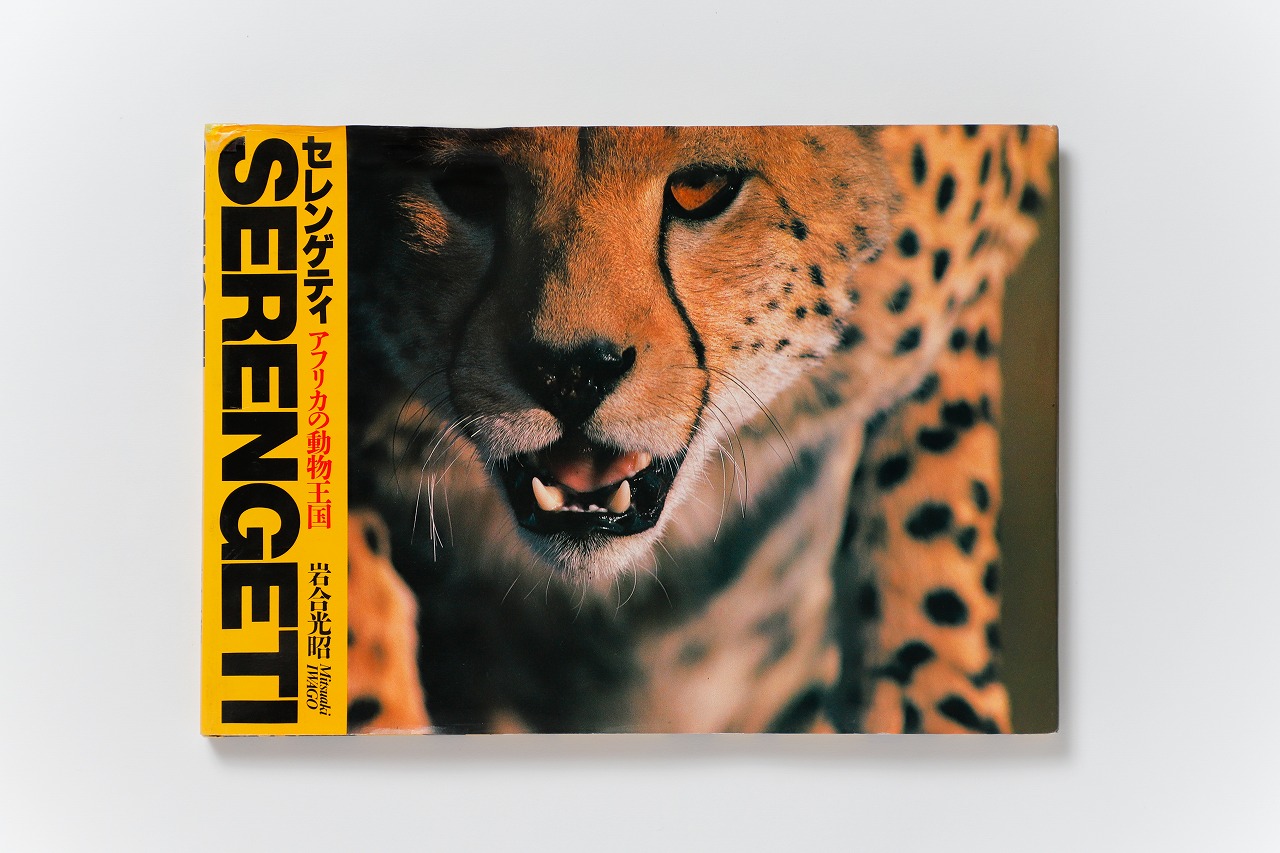

第二次世界大戦後のアメリカのファッション写真をリードし、リチャード・アヴェドンと人気を二分したアーヴィング・ペンは、常に...

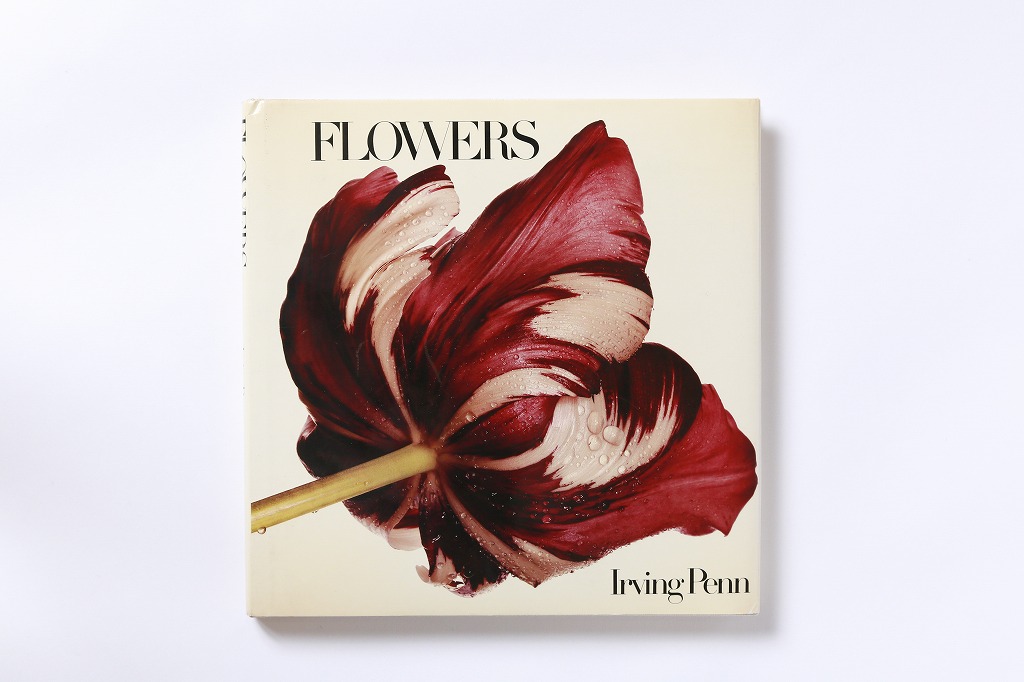

2019年9月9日に94歳で逝去したロバート・フランク。彼の初めての写真集『アメリカ人』と、それが日本の写真家たちに与え...

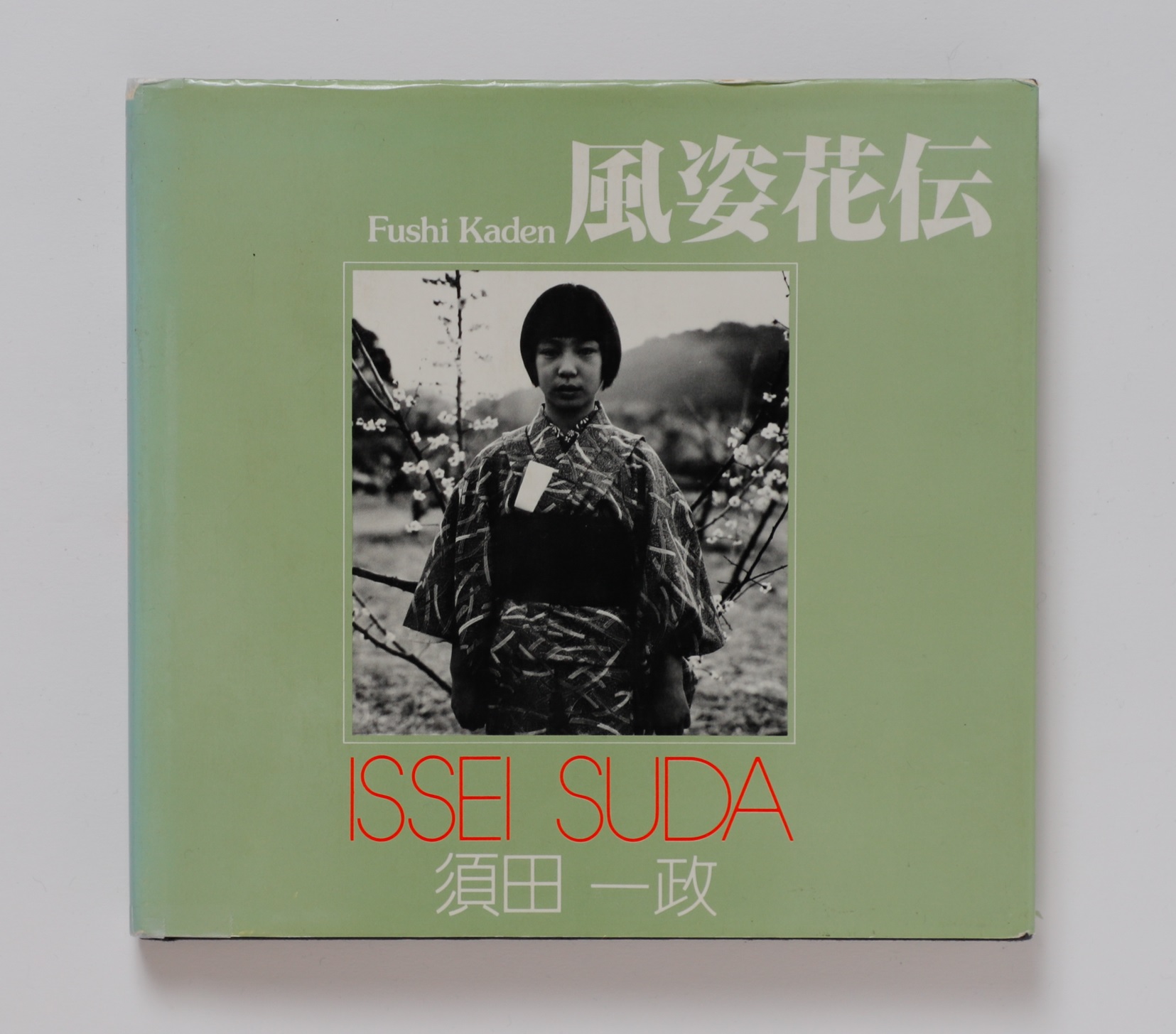

2019(平成31)年3月に逝去した写真家、須田一政。1976年に日本写真協会新人賞を受賞するなど高い評価を受け、その存...

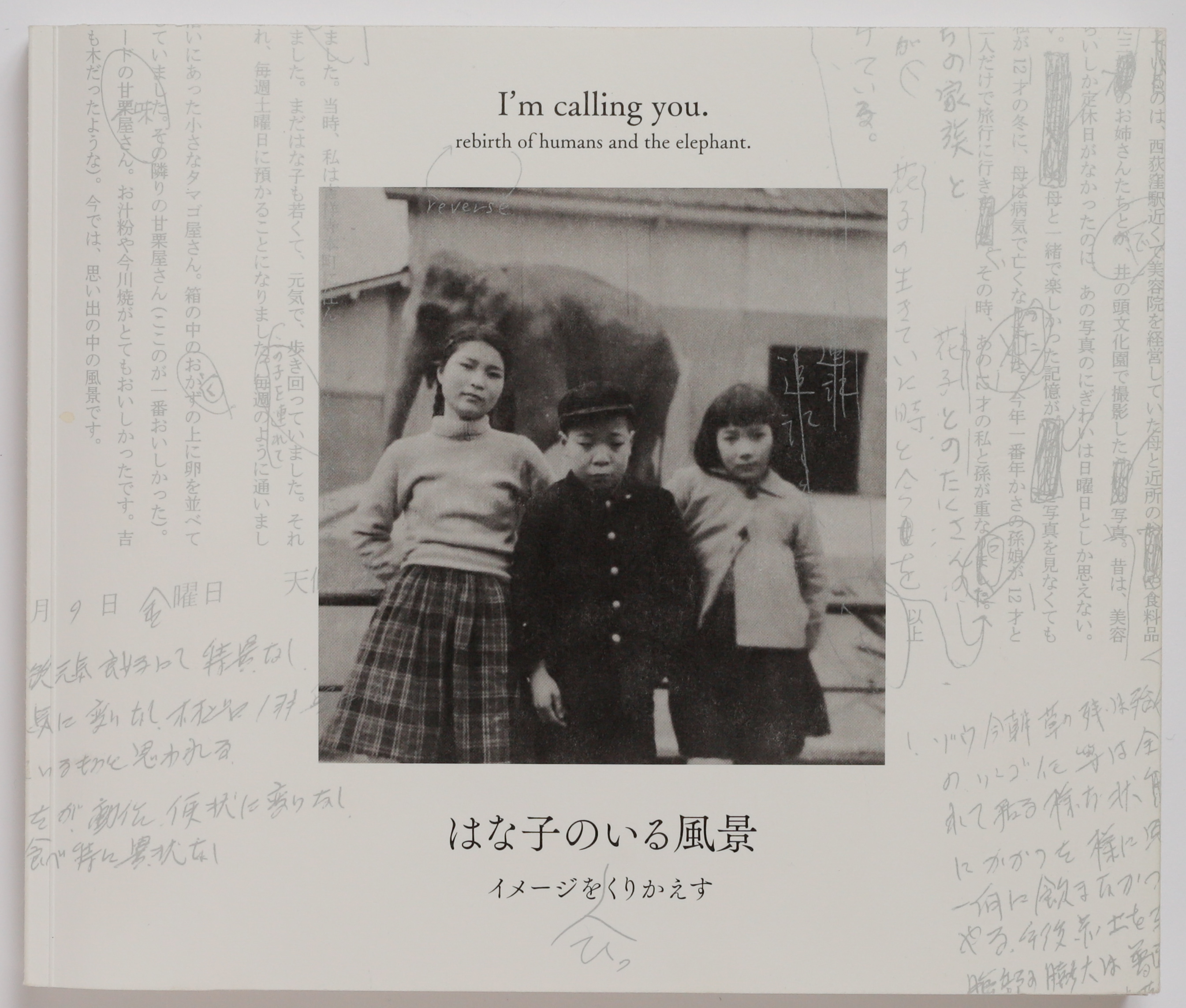

優れた構成・レイアウトで読者の家族の記憶を呼び覚ます『はな子のいる風景 イメージを(ひっ)くりかえす』には、東京・武蔵野...

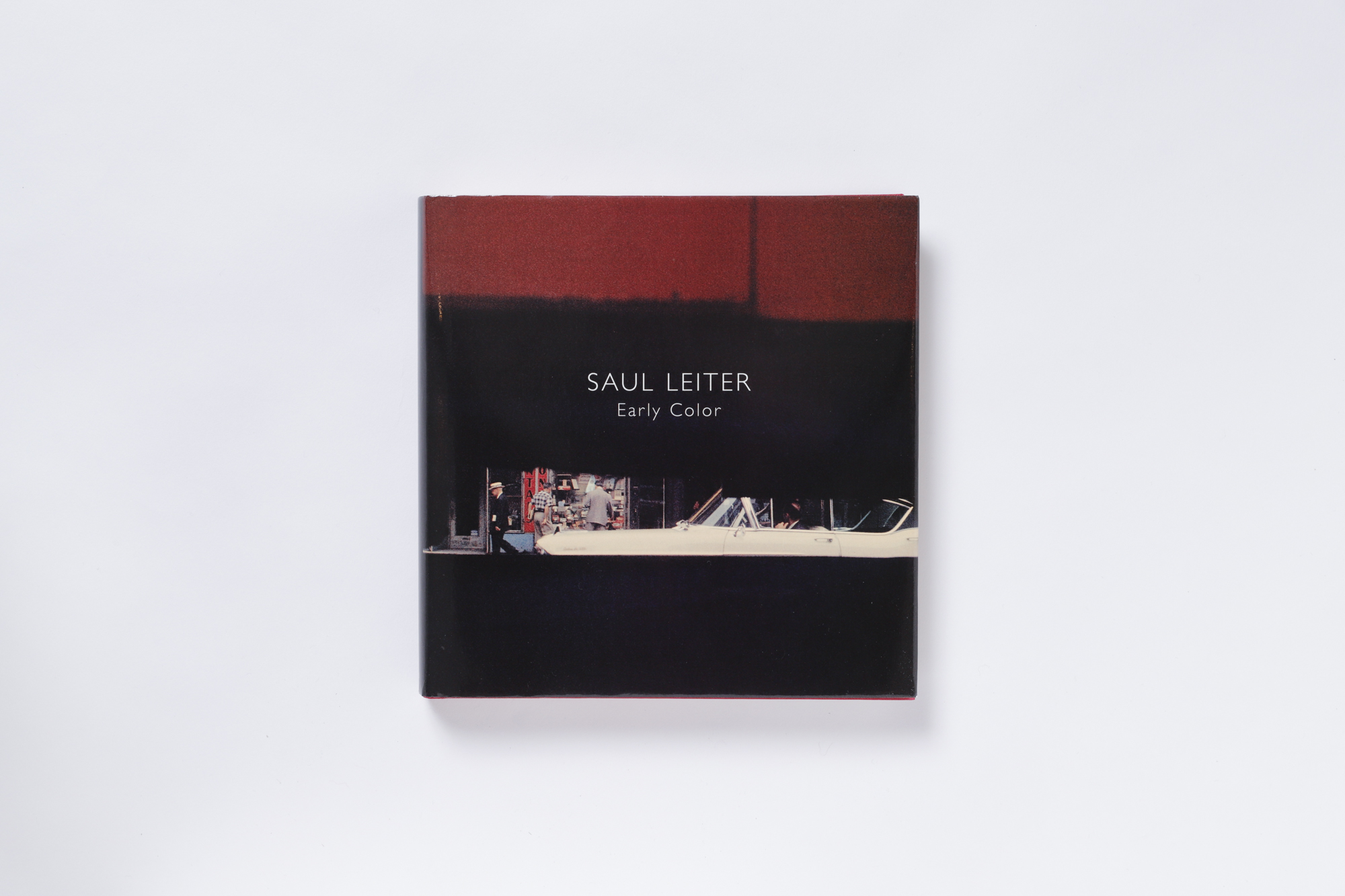

残念ながら新型コロナウイルス感染予防と拡大防止のため2020年2月28日以降中止となった、Bunkamuraザ・ミュージ...

2019年もたくさんの素晴らしい写真集が出版されました。今回は毎年恒例、写真評論家の飯沢耕太郎さんが選んだ、2019年の...

いまは当たり前に写真家はカラーで作品を制作するが、その潮流が形作られたのは、1970年代後半から。しかし木村伊兵衛は、そ...

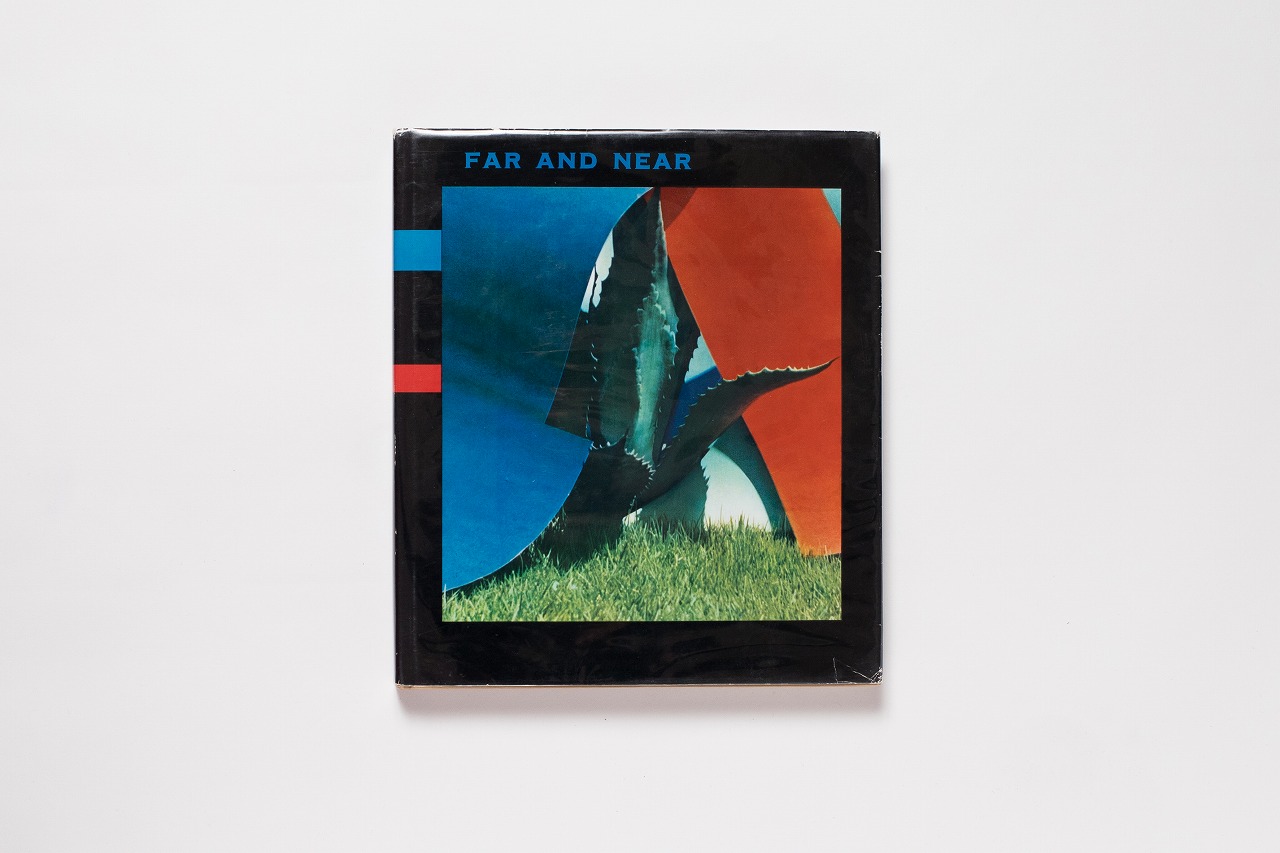

日本の女性写真家の草分けの一人である山沢栄子。ニューヨークでの滞在経験と日本での活動を通して、多彩な表現を獲得した山沢。...

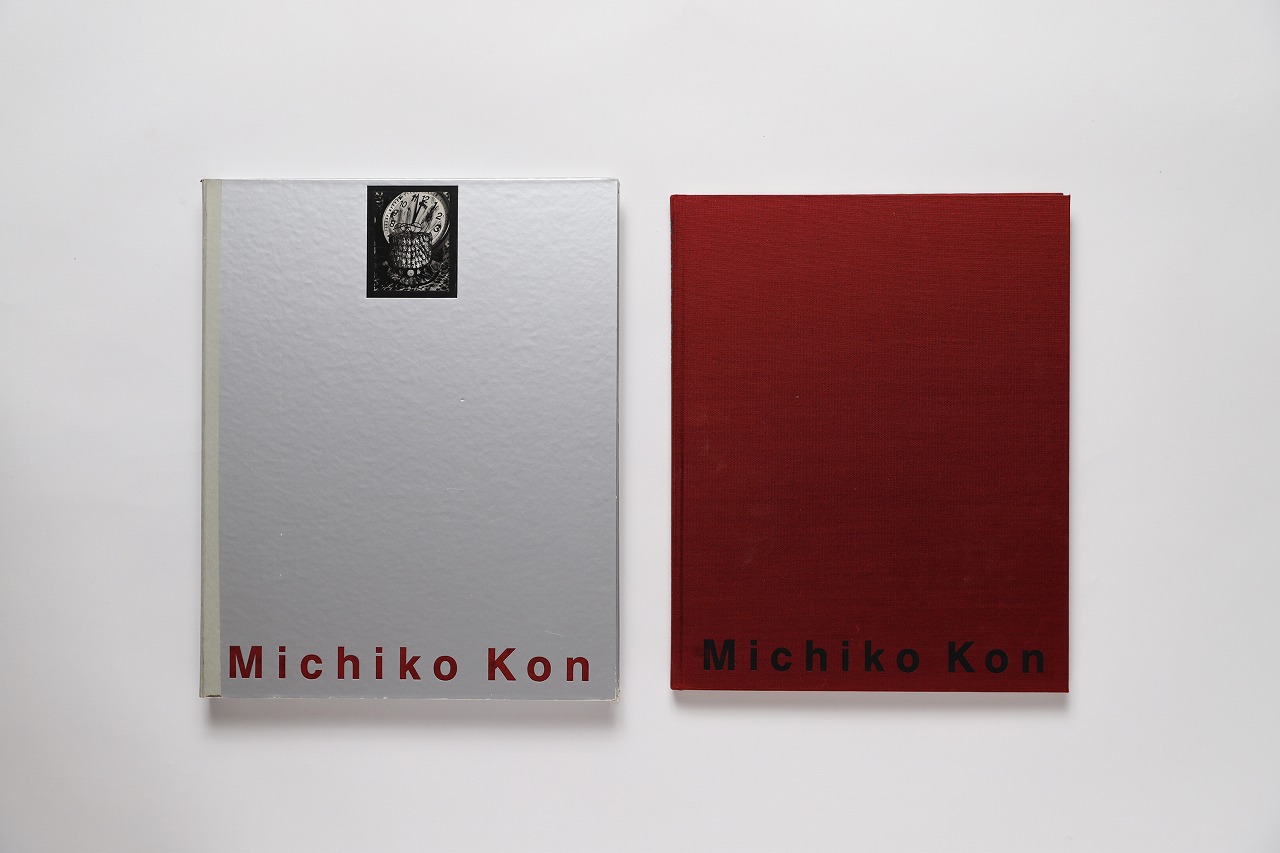

日本の写真家の中でも最も特異な作風の持ち主の一人である、今道子。1997年に発売された、今氏の1970年代から90年代後...