第55回ヴェネチア・ビエンナーレ 出展作家 リチャード・モス ロングインタビュー!

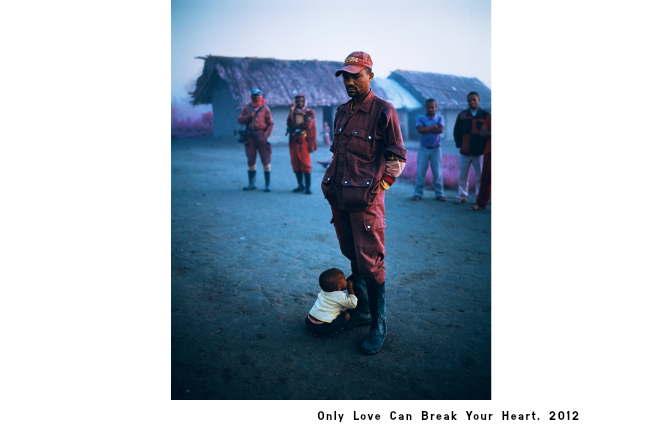

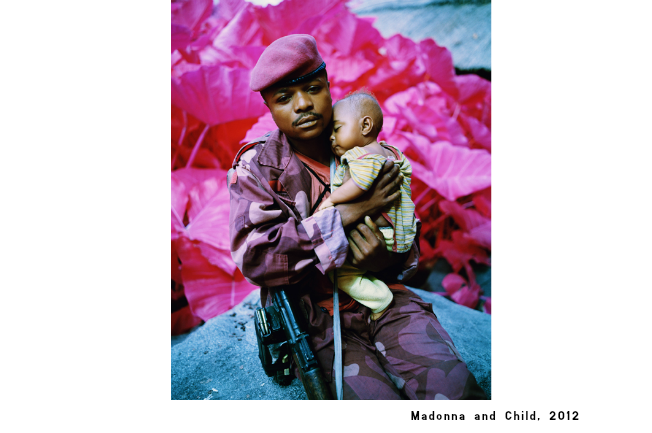

―――まさにそのコンセプトに僕も惹かれました。そして衝撃的で忘れられないほど美しいあの色。このピンク調の色には何か意味があったりするのでしょうか? 作品の意味合いの解釈に関しては、できるだけオープンになれる作品を心がけていて、特に教訓主義からはできるだけ遠ざかりたいと思っているんだ。見る側の人たちは作品や色合いに関して好きなような解釈をできる。僕個人にとっては、色はとても感情的な要素。東コンゴをたくさん旅しているうちに行き着いた色だからね。輝くような風景のうつくしさや、不安定な情勢はすごく独特で、とても澄んだような感じもするし、完全に混乱に陥ったりもする。白日夢が悪夢に変わってしまうのさ。赤外線フィルムの不安定で、時に不快な感情を抱かせるような見慣れない色合いは、東コンゴの不穏な美しさを結構正確に表現していると思うんだ。太古の火山を背景にドクター・スースの絵本に出てくるような木々。傾斜がはげしくきれいな牧草地では人類に対する悲惨な犯罪が日常的に行われている。組織的な性暴力や子どもに対する性的奴隷、少年兵、市民の大量虐殺、希に人食いの風習もあったりする。2012年11月に虐殺を目のあたりにしたことがある。女性と子ども6人がヤリで殺されていたんだ。女性たちは殺される前にレイプもされていた。一番若い犠牲者は、たった3歳の男の子だったんだけど、鼻からヤリを刺されてて、小さな脳みそがあらわになっていた。悲しいことだけど東コンゴではこういうことはよく起こっている。死者数は悲劇的なくらい高いし、300人が殺されたりもする。妊娠した女性が、殺される前にナタで子宮から子どもを取り出されたこともある。でもだれも振り向こうともしない。 ―――過去10〜15年の間に、ドキュメンタリー写真の世界は大きく変わり、ドキュメンタリーとアートの境界線が薄くなってきています。例えば、あなたの作品もドキュメンタリー写真におけるロマン主義の台頭として取り上げられる事があると思います。これについてどう思いますか? 小型カメラの技術が世に出はじめたころは、世界大戦があったり、アジア、アフリカ、南米で内戦や植民地独立戦争などがあったり、歴史的に悪い時期だった。この期間中、小型カメラは紛争を間近で記録するために使われていたんだ。 写真家ロバート・キャパの有名な言葉に、「君がいい写真を取れないのは、あと半歩の踏み込みが足りないからだよ」というのがある。近接することが古典的なフォトジャーナリズムの重要な要素だった。戦争も近接していたから。でも現在、先進国に住んでいる僕たちの多くは紛争の危険から守られている。紛争は別の形で続いているけど。テロリズムや暴動、ゲリラ戦、無人機攻撃、非対称戦争といった新しい種類の戦争は、従来の戦争より不明瞭で、実生活への影響は少なく、理解がむずかしく、薄ぼんやりとしている。実際に見ることがむずかしいから、写真におさめることもむずかしい。ある意味、僕たちは古典的な歴史画の時代に戻ってしまったのかもしれない。テオドール・ジェリコーの「メデューズ号の筏」を思い浮かべて欲しい。写真が誕生する前は、このような絵画が時事を想像するために最も効果的だった。フォトジャーナリズムとはかなりかけ離れていて、大きなカンバスを使うのでほとんどの写真より圧倒的に大きかった。「メデューズ号の筏」は縦横4.9m×7.2mもある。こういう絵画はすごく表現力豊かな損傷した作品で、超大作なんだ。 ポスト・デジタルの時代に入ってから、写真は本質的に真実性から遠ざかってしまった。その結果、現代のカメラは事実に基づいた真実から遠い存在にある。でもその代わり表現の面ではより自由になって、制限は想像力のみになった。人として、想像力が経験の真のプリズムなんだよ。“倫理上の規則”に縛られ、イデオロギーが隠されているマスメディアにそれはない。被写体に近づくためにドキュメンタリー写真家がロマン主義やその他のアプローチに傾倒するのは自然なことさ。ドキュメンタリー写真がアートに近づくかもしれない。