アーティスト山谷佑介を考える|𠮷田多麻希

本記事は、写真評論家のタカザワケンジさんによる「写真好きのための文章講座 中級コース」で優秀作品に選ばれた写真家山谷佑介さんのインタビュー記事です(インタビューは2022年1月26日にオンライン講座内で実施されました)。

text: 𠮷田多麻希

「お気軽に」。

耳に残る少し特徴のある声、山谷佑介氏のインタビューはその一言から始まった。

「よく喋る人だよ」という簡単な前情報はもらっていたものの、「Tsugi no yoru e」や「ground」など、バンドやクラブカルチャーといった、私の人生に無い経験を撮っていること、あと、なんとなくの見た感じから、こだわりが強く実はとてもとっつきにくい人なのかも、という印象も受ける。

勝手な印象だけれど、人付き合いが苦手で、多くの人が経験する遊園地も修学旅行も誕生日会も、ましてやクラブもバンドも知らずに思春期を過ごし大人になった私は、どこか、友人と連れ立って夜な夜な遊びに出かけられることができる人たちとは、「きっと分かり合えない」という思い込みのまま生きているところがある。

“外交的で、華やかで、多くの経験を積みながら自由に生きている人たち”といった羨望の感情が捻くれて苦手意識に変わっているのかもしれないが…。

まぁ、そんな私のことは置いておいて…と言いつつも、まず前提として、そんなどこか斜めから構えた私が書くので、少し偏った内容になるかもしれないことはご了承いただきたい。

「Tsugi no yoru e」より ©Yusuke Yamatani

インタビュー全体を通して私はどこかに違和感を感じていた。この何かスッキリ落ちてこない違和感はなんだろう?それは彼の作品からも感じるところがあって、何がそう感じさせるのかずっと考えていた。

いきなりとんでもない結論から言うと、感じていた違和感は、「よくわからない」だ。話を聞いてもいろいろ調べてもどこか実態がよくわからない。山谷佑介という人も、作品も。

作品の内容が分からないのではなく、何か「上手くかわされている」ような、「実態が掴めてない」ようなものを感じてしまう。でもその理由がわからない。

ご存知の方も多いと思うが、彼の作品は毎回受ける印象が違う。

「Tsugi no yoru e」のモノクロスナップから始まり、「ground」でライブ会場の床に貼ったプリントの上を行き交う人々の痕跡と時間を記録したコンテンポラリーな作品を展開し、さらに「Into the Light」ではガラリと変化し、赤外線カメラで深夜、他人の家を撮る。

「ground」より ©Yusuke Yamatani

作品はどれもセンセーショナルで、特に「Doors」のドラムパフォーマンスに至っては、従来の写真の型を超えてしまっている。

「守るものがない状態」と彼が言うように上半身は裸。叩くことでシャッターが切れるように作られたドラムを、暗闇の中自分で演奏しながら撮るセルフポートレイトのパフォーマンス。闇に光るストロボの閃光と、ドラムを叩くといった行動から一種のトランス状態になっていくことで、彼自身が結果的に「撮ってしまった」、自分に「撮られてしまった」セルフポートレイトは、その場でプリントアウトされ会場に散りばめられ、来場者に好きな1枚を選び持って帰ってもらう。

「ドラム自体がカメラ」と彼はいうが、一応、何かしらの形であれシャッターが切られ、紙という形でアウトプットされているという点で、ギリギリカメラと写真というものの形は保っているものの、もう、「カメラ」というもの自体も、写真が本来が持つ、撮る撮られる、選ぶ選ばれるの関係性も、あらゆる点で変わってしまっている。

「Doors」パフォーマンスの記録

インタビュー中、

「写真の魅力は、自分の中でこういう世界じゃないかと想像していたものじゃない、外の世界が勝手に写り込んでくるところ」と彼は言っていた。偶然を取り入れるのだと。

「自分の頭の中だけを再現するメディアには興味がない。外の世界に飛び込んでみて、どんどん取り入れる」 と。

分かる。めちゃくちゃわかる。

自分の頭の中の範疇で、「こうでしょ!」と思って撮る写真って、どこかカッコつけすぎていてカッコ悪いし、それ以上の範囲を超えない。そして、何より、「撮れちゃった」写真にはほんと敵わない。

自分の思考の産物ではなく何か意図せぬものが入り込み、結果、撮らされた写真は、もう2度と誰も再現できないしその瞬間にしか生まれない。これが写真の醍醐味でもある。

彼が考えているところと多少のずれはあるかもしれないが、写真に対して常々そう思っている私には山谷氏がやろうとしていることは分かる。写真に対して「こうでなければ」の枠組みをとっぱって、自由でありたい。

そして、彼はそれを形にしている。

また、彼の一連の作品には、明確で確信的な理由がある。ただ奇を衒っているような作品ではない。

美術芸術に関する歴史も含んだ豊富な知識が作品を裏から支えているから、作品や彼の写真への向き合い方に対して、「なぜそうなんですか」という問いに、100%以上の言葉でその答えが返ってくる。

そして、自身も「喋りが上手い」と言っていたが、話力も豊かで聞き手を飲み込んでいく。

「過去にヒントがある」と、淡々と自分自身に影響を与えた中平卓馬やもの派、シュールレアリスムからのアジェ、はたまた長谷川等伯が語られたかと思うと、「クリスチャン・マークレーに、もっと自由でいいじゃないかと勇気をもらう」と語る。多岐にわたる興味や引き出しの多さは好奇心の強さと、柔軟さなのだろう。

そんな堅苦しい美術知識ばかりなのかと言うとそんなことは無く、好きな音楽を聞かれると、「実はYAZAWAが好きだったりもするんだよね(笑)」と時にユーモアも交える所が彼の話の魅力でもある。

そんなあまりにも淀みなく彼の口から出てくる作品や写真についての語りは、彼の想いの強さゆえに出てくる言葉なのか、はたまた、語り尽くされた結果、滑らかにこぼれ出る言葉なのか。疑いたくなるほど、彼の話の運びは上手すぎて、何か煙に巻かれている気分にさえなってしまう。

これは、正しく、ビーズクッションのような人だ。そう思った。

ビーズクッション的、心地悪さと心地良さの同居。

柔らかく、型がないゆえに、どう自分の体をフィットさせれば良いかわからない間は、気持ちの悪さを感じるが、モゾモゾ動くビーズに上手く体に沿わせその柔軟性を受け入れてしまえば、とてつもなく心地が良い。

彼は様々な知識と経験という細かいビーズをたんまりと含んだビーズクッションのように、相手に知識と言葉を添わせてくる。その言葉を受け入れた瞬間、「そういうことか…」と、沸き起こっていた疑問や違和感も、消えてしまう。

会話だけでなく、作品にも同じことが言える。

パッと見だけでは、意味も手法もバラバラに見える彼の過去の作品だが、彼はすべて「繋がっている」と言う。

一つの作品を作り上げた後、その作品を通して湧き上がってくる[疑問]や[問い]、そして[テーマ]に合わせて、以前の手法や被写体をあっさりと変え、新たな形を私たちの前に提示する。そして、生み出した作品すらクッションを構成するビーズに変え、新たな[出会い]に合わせて変化させていく。

まるで、やって来る衝撃に合わせさまざまに形をかえ、それを包み込むように。

だから、きっと人は更なるフィット感を求めて彼の作品を見つめ、そこに向かってダイブしていくのだろう。

そんなことを思いながら、改めて彼の作品を見てみる。

彼の作品は相手を拒んでいない。

彼の親しみやすい饒舌な語りのように、分かりやすい間口を受け手に広げている。

一見突拍子もない展開のように感じる「Into the Light」ですら、実はその「突拍子もない」と受け手が感じるであろうということを分かってあえて仕掛けてきている。「Doors」では、「現代アートとしての写真」という文脈に添うことを狙った上で、観客に一体感を感じさせるパフォーマンスとして成立させている。

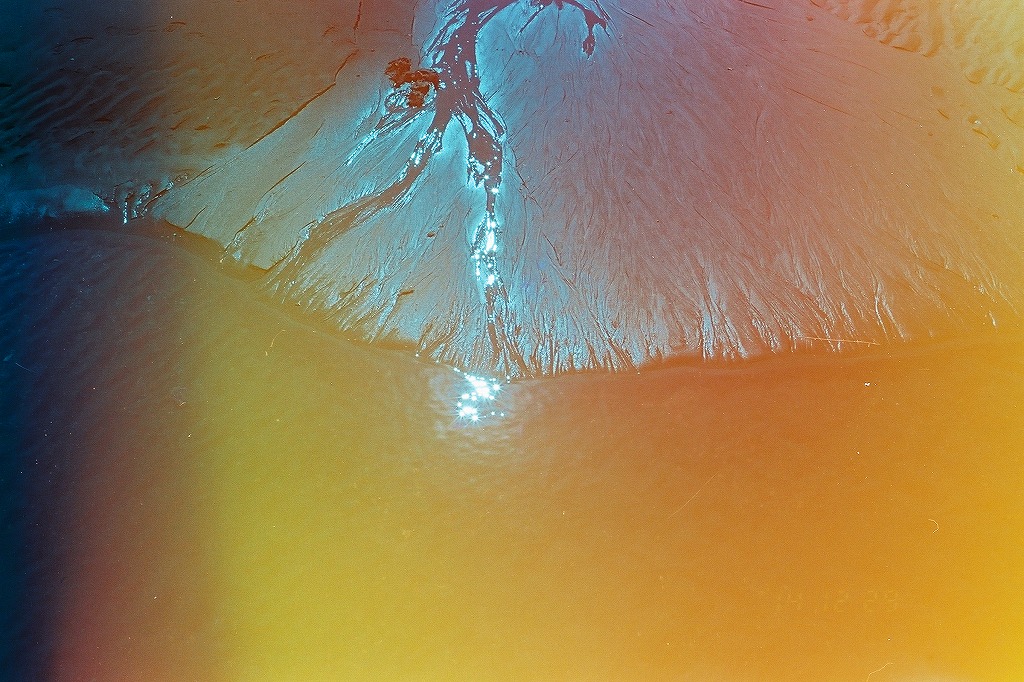

「Into the Light」より ©Yusuke Yamatani

そこが、彼の狡さ(あざとさ?)でもあり、上手さでもある。

そうされると、人の心理としてはその掌に飛び込んで行きたくなる。

ひねくれた私は、なんだか上手く掌でコロコロと転がされているような気がして、何か落ち着かない。

ここまで書いていながら、やはりいまだになぜかすっきりと分かった気持ちになれない。

「今」に合わせてその姿を変えていく彼の、その細い尻尾をたぐっていった先、それが実態ではなく、ただの着ぐるみだったということもあり得る、そんな不確かさ故なのかもしれない。

プロフィール

写真家

山谷佑介(やまたにゆうすけ)/1985年新潟県生まれ。立正大学文学部哲学科卒業後、外苑スタジオに勤務。その後、移住先の長崎で出会った東松照明や無名の写真家との交流を通して写真を学ぶ。近年の展示に「第14回恵比寿映像祭」(東京都写真美術館、2022年)、個展「KAIKOO」(Yuka Tsuruno Gallery、2021年)、「VOCA展 2021」(上野の森美術館、2021年)、「BEYOND 2020」(KunstenHuis、アムステルダム/IMA gallery、東京/Galerie Nicolas Deman、パリ、2017年)、「KYOTOGRAPHIE」(無名舎、2015年)など。写真集・モノグラフに『ground』(lemon books、2014年)、『RAMA LAMA DING DONG』(私家版、2015年)、『Into the Light』(T&M Projects、2017年)、『Doors』(ギャラリー山谷、2020年)など。

執筆者

𠮷田多麻希(よしだたまき)/兵庫県神戸市生まれ。2000 年より東京を拠点に移し、スタジオワークを経てフォトグラファーとしてのキャリアをスタートさせる。様々な広告、雑誌の撮影を手がける。2019年、写真新世紀にて優秀賞を受賞。KYOTOGRAPHIE「KG+2021」にてグランプリを受賞し、2022年5月8日(日)まで開催中のKYOTOGRAPHIE「10/10 現代日本女性写真家たちの祝祭」に参加している。