スマホの中の私の日常vol.2 谷川嘉浩「祈りの写真を載せるとき」

変わりゆく日々の中で、今、みんなの目に映るものはなんだろう。

性別や環境、職業。様々な生き方をしている人の、日常を見てみたいと思いました。簡単に知ることのできない他者の視点には、思考と経験の足跡が刻まれているはず。そしてそれは、最も身近なスマホに詰まっているのかもしれません。

第2回は、哲学者であり教育学、文化社会学に精通する谷川嘉浩さん。何気ない写真から、哲学者は世界をどう捉えるのか。

スマホの中のあなたの日常、見せてください。

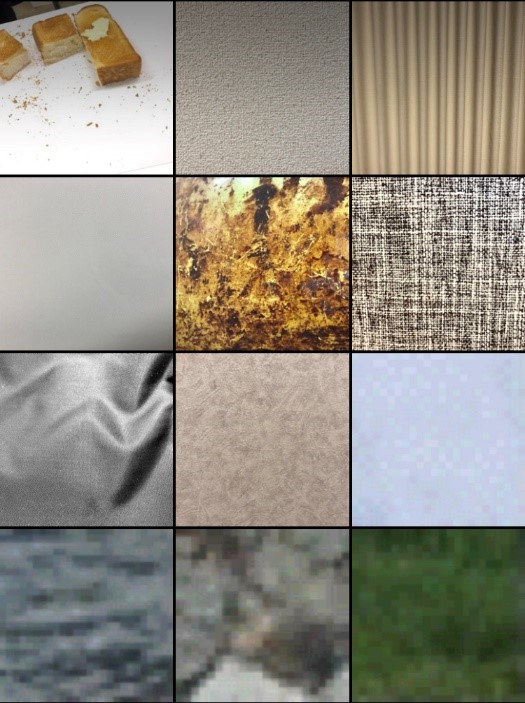

スケールとピクセルで遊ぶ

写真フォルダのスクショ

スケールを変えることは、私たちが持っている認識を大きく揺さぶってくれる。こうしたスケールの調整をスマホで実践したのが、これらの写真だ。それぞれが何を映しているかわかるだろうか。最初の写真は自明だろうけれども。

では答え。左上から順に、トースト、壁紙、パーテーション、まな板、汚れたフライパン、スピーカー、バッグ、壁紙。これらを寄りで撮ったものだ。読者が日常接するときよりも、印象深く感じられるのではないだろうか。

こうした写真を撮るようになったおかげで、私は身の回りのものを模様としても見る習慣がついた。では、残りの4枚の写真が何を映しているかわかるだろうか。これらは、同じ一つの写真から作られている。

鴨川の写真

そう、その通り。水場や野菜類を映したもの、ではなく、京都市を南北に流れる鴨川の写真である。4枚の写真は、この元となる写真に映っている基本単位――空、川、石、草――をピクセル感が際立つくらい拡大してスクショしたものだ。トーマス・ルフのjepgシリーズを連想させるかもしれない。

加工する写真

これと似た発想に則って撮った写真もある。この写真は何を映したものだろうか。

白黒の破片

少々知識のある人には、顕微鏡の写真に見えただろうか。だが実際は、まな板の上でトーストを切った後で飛び散った破片を写真に撮り、色調をモノトーンに変えたものだ。厳密にいえば、飛び散ったトーストの破片をスクショして、それを加工するという手順をとった。私はどうやらスクショが好きらしい。

カラーのトースト

これが元の写真。「たしかにトーストだ」という声が聞こえてくる。他方で「なんだ、加工写真かよ」と感じた人もいるかもしれない。しかし、大山顕が『新写真論』で論じている通り、スマホの写真はシャッターを押すだけで、できあがった写真には加工が施されてしまっている。アプリを使わなくても、色味を調整しなくても同じことだ。スマホで写真を撮るということは、ただちに加工写真を撮ることを意味している。

まぁ、一種のデジタルカメラなのだからそれはそうだろうと思うかもしれない。けれど、スマホで食事や風景を素早く写真に収めるとき、それがデジタルカメラであることを意識している人はどれくらいいるだろうか。

テクノロジー、フィルム、ノスタルジー

スマホについて別の角度から考えるために、少し話題をずらそう。数年前、視覚文化論や消費社会論でよく知られる文献をまとめて読み返す機会があった。そこで得た知見はいくつかの論文に化けたのだが、その文献精読を通じて、私は古いテクノロジーがもたらす質感について考えるようになった。

人は、「他とは違うもの」を求めている。現在を生きる私たちにとって、「他とは違う」の最たるものは「過去」にある。過去こそが、今の私たちにとって新しい。Back to the Future. 大半の人が忘れてしまった過去へと返ることの未来性。

だからこそ、フィルムカメラ、レコード、カセットテープ、ラジオ、ファミコン風のゲーム音などが、新鮮なものとして受容されている。懐古的であるということは、直ちに古色蒼然としたイメージをもたらすわけではない。過去に立ち返ることが新しさをもたらすことがあるのだ。

Spotifyのスクショ

これは、Spotifyで私がやっているポッドキャストPhilosophy Gives Directionsの画面を映し、スクショしたもの。サムネイルには京都市内で撮った街路の植物の写真を用いた。もちろん、撮影に使ったのはフィルムカメラである。

けれども、現代の私たちの行動習慣はスマホをベースにできあがっていることを思い出す必要がある。食事のときに「撮っていい?」と聞かれたとき、目の前の人が、突然照明を当てて、フィルムカメラで机の木目の質感を撮ろうとするなどとは思わずに、スマホで食事を(恐らくは上方から)撮って、そのままSNSに載せるのだなと思うだろう。今の私たちにとって「撮る」という行為やそれに関する感覚のあり方は、スマホに準拠して組み上がっていると言える。

だからこそ、私にとって「フィルムカメラを使う」ということは、スマホを使うことで気にせずにすんでいたことを改めて意識させるものだった。例えば、フィルムカメラでは、肉眼で見えているからといって、何も考えずに室内や夕暮れ時に撮影することは難しい(久々にフィルムカメラに触れる私のような人にとっては)。

その意味で、過去のテクノロジーに触れることは、「落差」を経験することだ。そして、落差を通じて、私たちは現在を知ることができる。例えば、フィルムカメラと違ってスマホでは、暗さを撮ることができるという事実に、私は出会い直した。

一眼ともフィルムとも違う、スマホ写真の質感

暗くて見えないはずの夜の鴨川

数年前、鴨川デルタで撮った写真だ。ここは、様々なアニメやドラマの舞台となり、昼も夜も、無数の大学生たちが愛すべき無駄な時間を浪費していることで知られる。写真を撮ったのは夏の夜だった。花火で遊んでいる姿が見える。当然のように花火も、濃紺に染まった川と空の色の違いも映し出しているけれど、こうした景色は「写ルンです」では撮ることができない。

現代のスマホは、複数の写真を合成して加工することで一枚の写真を構成し、明るさ等を自動的に調整している。意図していなくても、シャッターを押すことは、加工されたイメージの世界を手に入れることでもある。

古いテクノロジーには、古さゆえの質感があると述べたが、スマホ写真にはスマホ写真なりの質感があることに気づかされる。スマホとしての加工がなされた写真だからこそ存在するものが上の写真にはある。

例えば、濃紺に染まった鴨川デルタ、そして学生たちの花火は、スマホ写真だからこそ捉えられる美しさであるように思える。一眼レフほどの解像度ではないからこそ、ある程度明瞭でありながらも、全体としては人と環境の、川と空の境界が曖昧に溶けている。しかし、フィルムカメラとは違って、夏の夜の暗さをうまく表現している。そして、夜にスマホを構えた直後は少し世界が青く調整されるのだが、その瞬間にシャッターを押したからこそ、肉眼とも異なる独特の質感が風景に与えられている。

シャッターを押した誰かがいたという事実

さきほどの写真について、どこからが「純粋な撮影」で、どこからが「意図的な加工」であるかを考えても大して意味はない。知的に面白くもない。

どのような質感がもたらされるかを予測しながら、あるときはフィルムカメラを選び、別のときには古いデジカメを使い、このときにはスマホを用い、たまには「写ルンです」に手を伸ばす。それぞれのカメラで撮影された写真には、曰く言いがたい質感が備わっていて、私たちは、写真の対象やモチーフ、構図やコンセプトなどとともに、その質感を味わっている。

私にとって興味深く感じられるのは、こうして鑑賞されている「質感」が、シャッターを押すという行為に支えられているということだ。「何を当たり前のことを……」と思うかもしれない。けれども、そこに撮影者がいて、確かにいつか撮られたものなのだという事実を前提にしながら、私たちは写真を鑑賞していることをさほど自覚していない。

SNSや雑誌などで写真をみかけたとき、「あ、これはまだ存在しない光景だ」「まだ誰もシャッターを押していない」などとは思わない。「かつてここにこの現実があって、撮影者がそこでシャッターを押した」と思っているはずだ。意識しているかはさておき、それが事実としてあった光景だと考えている。

ロラン・バルトは、そのことを「そこにかつてあった」と表現した。写真をみる人は、その光景がそこにかつてあったはずである、という主観的な投影を、常に既に行っている。

さきほどの写真をみて、川辺で夏の夜を過ごす大学生たちの姿、濃紺の風景に浮かぶ花火の白さに、何か感じ入った人もいるかもしれない。しかしその感慨は、「実はこれCGで全部作ったやつなんですよ、写真じゃなくて」などと明かされたとき、台無しになってしまう類のものだろう。

このことから浮かび上がるのは、写真に質感を読み取り、何か感覚を抱くということは、私がある夜に鴨川を通りがかり、そこでシャッターを押したという事実を前提しているからこそ成立しているということだ。

撮影者がそこにいてシャッターを押したという事実を自明の前提とすることで、写真にはルポルタージュ的価値が投影されている。写真は、こうした事実めいた前提を投影されやすいメディアなのだと言い換えてもいい。

このことは、杉本博司の虚構的で幻想的な写真にも当てはまる。こうした光景がどこかにあり、それを彼が撮ったのだという事実こそが、鑑賞にとって重要である(納得できないなら、「これ実は絵画なんです」と明かされたら鑑賞がどう変化するかを想像するといい)。

逆説的に聞こえるかもしれないが、「かつてそこで誰かが撮った」という作為性に支えられて、私たちは写真というイメージに感動しているところがある。写真の持つ作為性こそが、見る人の心を揺さぶっているのである。

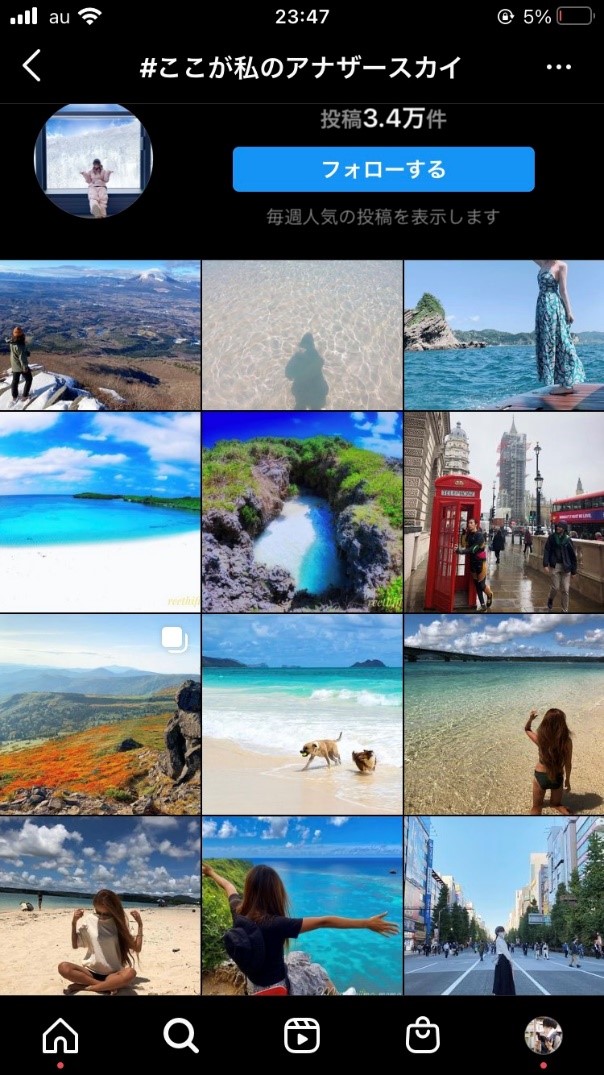

「かつてそこにいた」を見せるSNSの写真

InstagramやTwitterにあふれるイメージは、「そこにかつてあった」という印象を写真が与えるという事実がいかに重要かということを改めて意識させてくれる。「そこにこういう光景が確かにあって、そこで私がシャッターを押したのだ」という事実こそが、SNSの写真において重要だ、ということだ。

「#ここが私のアナザースカイ」のスクショ

ある店の写真映えするメニュー、ハワイや沖縄のきれいな海をみたとき、それを写真に撮ってSNSでシェアしたいと思うかもしれない。しかし、そうしたイメージに酷似したものは、既に誰かがネットに載せている。今から自分が撮ろうとする写真と似ていないものなど、恐らくネットのどこにもない。自分が載せている写真の特徴は、他のものと比べて些細な違いしかない。

しかし、だからなんだというのだろうか。記号的消費だとか、微差だとか、イメージの戯れだとか、そんなことは自明のことで、大げさに指摘することではない。SNSの風景にとって重要なのは、「そこで私が撮った」を見せるということなのだから。

そこでは画一性自体は重要ではないか、画一的であることこそが重要となる。多くの人が話題にしている場所に確かに私はいて、そこで何かいいものに触れていたということを見せることに主眼があるのだから、他のイメージと似ているか、他人と違う見せ方かどうかなどは些末な問題にすぎない。

嬉々として写真をネットに載せる人たちは、シャッターを押すことで、既に撮影された似たイメージから差別化しようとしているわけではない。SNSに写真を載せるとき、人は自分自身を、まだそこに来たことがない人やそこに行く前の自分から区別している。「私はそこにいて、それを経験したのだ」という視覚的な証明としてのSNS。写真というメディアが促す「そこで誰かがシャッターを押した」という事実の自然な連想が、ネットのランドスケープを形作っている。

写真は、「そこに行かなかった現実」から「この現実」を区別する

……いや、本当にそうだろうか。自分をキラキラさせて見せるためだけに、セルフイメージを競うためだけに、私たちは写真をせっせと載せているのだろうか。ある程度はそうかもしれないが、事柄の原因を「若者のナルシシズム」に回収する説教臭い考えはつまらない。別の仕方で考えた方が面白い。

写真は「そこにかつてあった」と感じさせるからこそ、自分の写真を見せることは、「そこで私が撮った」という事実を伝える。だとすれば、「そこに行って、私が撮った」と意識的に印象づける行為は、「そこに行かなかった」現実から、「そこに行った」現実を区別することを含んでいる。この説明の方がネットのランドスケープをうまく説明しているように私には思える。

そこに行かなかった場合の現実と、そこに行った場合の「この現実」は異なるのだということを、写真を見せることで確認している。私が生きているのは、そこにかつて行った現実であり、そこにかつて行かなかった現実ではない。SNSは、反実仮想を経由した現実の肯定を伴っている。SNSの写真は、「私が生きているのは、『そこに行かなかった』バージョンの現実ではなく、『そこに行った』『これを経験した』現実にほかならない」ということをインプリシットに伝えている。

そう考えると、ネットに流通するイメージ群と、自分の写真が類似していることがどうして問題ではないかということが、たちどころに了解される。むしろ、みんなが話題にしている「そこ」に私が行って、私が撮ったという事実こそが重要だからだ。「そこにかつていた」ことへの自然な連想を伴うメディアである写真は、そのことを他者に伝えるのにとても向いている。

SNSに写真をアップロードすることは、「そこにかつて行った」「そこで私が撮った」という視覚的証明を世界に共有することを通して、そこに行かなかった現実から区別される「この現実」を祝福しようとする行為なのだ。伝統的な意味での宗教性を失い、大衆消費社会を生きる私たちは、これ以外の祈り方を忘れてしまったのかもしれない。

谷川嘉浩

京都市で保護猫と暮らす。単著に、『信仰と想像力の哲学:ジョン・デューイとアメリカ哲学の系譜』(勁草書房)、共著に『今からはじめる哲学入門』(京都大学出版会)、『メディア・コンテンツ・スタディーズ:分析・考察・創造の方法論』(ナカニシヤ出版)。