テラウチマサトが語る、写真批評への向き合い方

テラウチマサトの写真家の教科書 vol.24。今回は、写真を人に見せるということについて。誰かに写真を見せるのは勇気がいること。どうすればその壁を乗り越えることができるのか。そして、どうやって鑑賞者のコメントを受け止めたらいいのか。テラウチが自身の原点となる展示を振り返りながら、批評への向き合い方を語ります。

――――――――――――――――――――

写真を見てもらう、恐怖と嬉しさ

写真を誰かに見てもらうのは、いつだって怖いものだ。

随分前、僕が出版社の写真部に所属し、カメラ雑誌の月例コンテストに応募していたころ。

今でも記憶に残っている場面がある。

それは、日本広告写真家協会(APA)が主催するコンテストへ応募するためのワークショップでのことだ。会場には80~100名ほどが集まり、ポジフィルムで撮った参加者の作品が、順にモニターに投影されていった。講評するのは、当時海外で活躍されていた写真家の一色一成さん。

写真部の先輩に写真を見てもらうことはあっても、プロのカメラマンに見てもらったことなんてない。自分の順番がまわってくるまで本当に緊張した。自分の写真は第一線のプロの目にどう映るのか?どんな言葉をもらえるのか?ドキドキと鼓動が聞こえてくるほどだった。

僕の順番が回ってきた時、一色先生は「これは誰が撮ったの」と仰った。恐る恐る手を挙げると、「君、APAに応募しなさい」とひと言。僕はもうあまりの嬉しさに、あとのことは何も覚えていない。ただ、その言葉をもらえたことだけで十分で、結局APAに応募することもなかった。それが、僕が初めて自分の作品を人に見てもらえた瞬間だった。

批評への向き合い方

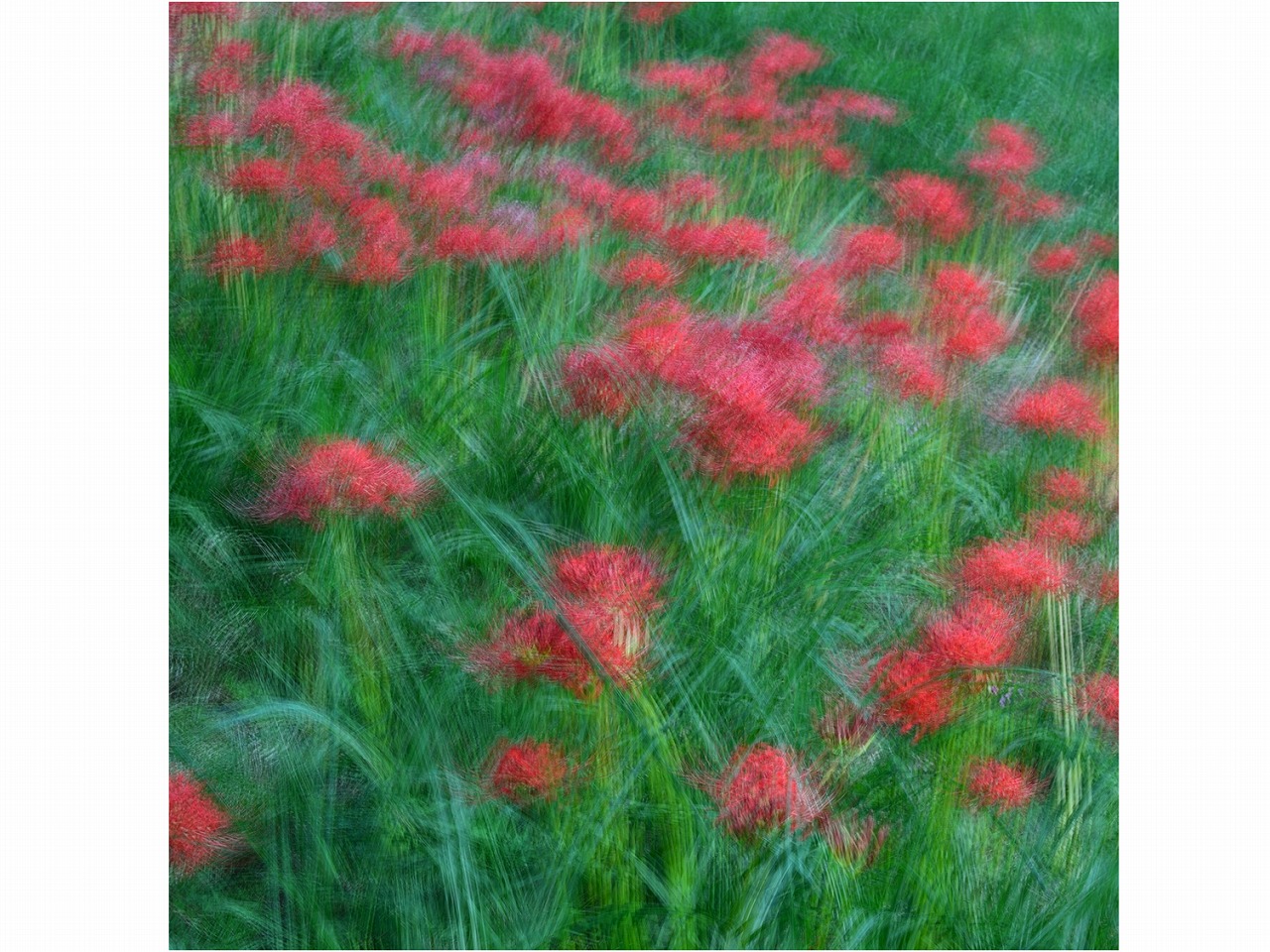

僕の展示の原点は、1999年に伊勢丹の新宿本店、特別催事場で行なった「癒しの島写真展」。

40代の頃、写真家としてデビューして間もない時のことだった。ビルに僕の名前が載った大きな垂れ幕が出て、エレベーターの中にもポスターが貼ってある。まるで夢のようで、その時の感動を覚えている。

屋久島にて撮影した写真

来場者の中には、一般の方以外にも写真家の方もいた。デビューしたばかりで伊勢丹で展示ができた幸運な僕の技量を見極めようという意図の人も多かったと思う。

そんな来場者の方に「水平線が傾いている」や「粒子が荒れている」と指摘されることもあった。当然そういう意見は出てくるだろう。自分の作品を見せたら、万人がいいと言ってくれるわけではない。僕自身もまだ未熟で突き抜けていない部分はあった。

でも、その時に思ったのだ。少しの傾きや画面のざらつき、そういう作品のある1点だけですべてを否定するような言葉は気にしないようにしようと。

僕は写真教室でも講師をやっているけれど、誰かの作品を講評する時には、「どうしたらこの人がもっとうまく伸びていくだろう」という軸で言葉をかけている。それが、作品を批評する立場として大切な姿勢だと思っているからだ。ここを乗り越えれば更にいいものを表現できるかもしれない、ここから脱した新しい作品が生まれるかもしれない、そんなことをいつも考えている。

もしかしたら少しきつい表現に聞こえる時もあるかもしれない。でも、僕も本当に乗り越えてくれるだろうかと悩みながら、これを言ってあげないとこの人は先に行けないだろうと思って声をかけているのだ。

作品を発表する人と同様、作品を見る人だって、迷いながら自分の言葉に責任を持っている。だからこそ、伊勢丹の展示で投げかけられた意見とは距離を置こうと思った。気にせずに忘れた方がいい。そうしなければ、尾を引いて自分の首を絞めることになるだろうという予感があった。

たとえばその言葉が、自分が撮っているテーマや考え方に対するものだったなら、僕は当たり前に傷つくだろう。でも、それは僕のこの先を考えてかけてくれた言葉だと理解しているし、とてもありがたい。もっともな批評は、自分にとっては心地良い負荷になっている。

恐怖を乗り越える思い込み

写真を誰かに見せる恐怖を乗り越えるためにいつも思い返すのは、撮影した時に聞いた篠山紀信さんの言葉だ。

「見ず知らずの人に写真を見てもらうのは恐怖だ。でも、写真家という職業はそれを乗り越えていかなければならない職業なんだよ」

篠山さんほどの写真家でも、誰かの目に触れることに恐怖を抱く。それは、本当に力強い台詞だった。恐怖を超えていこう。僕が写真家であるならば。篠山さんの言葉は、それからずっと、僕の沈みそうになる気持ちを何度も掬ってくれた。

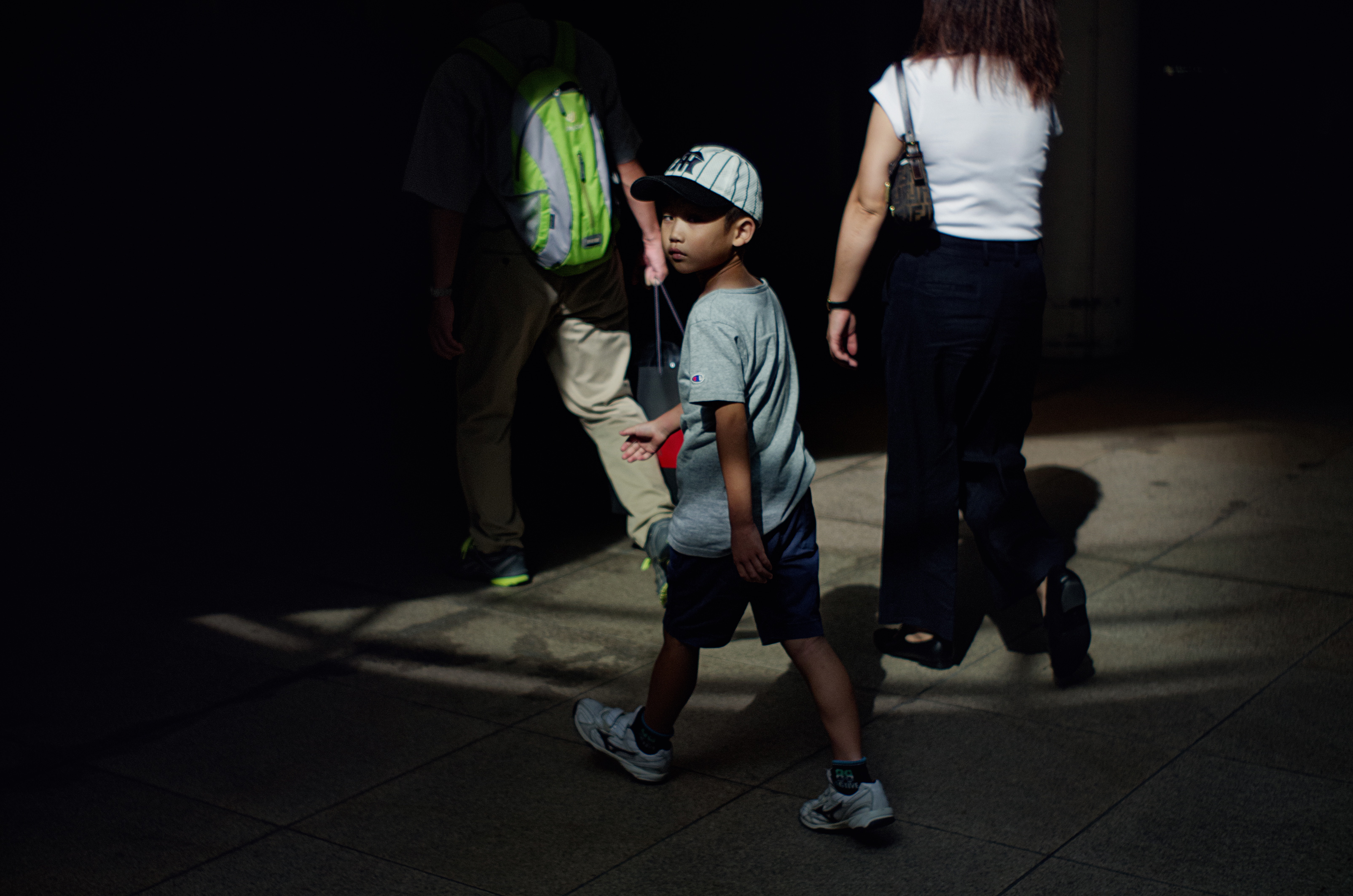

この記事を読んでいる人の中には、自分の作品はこれでいいのだろうかと不安に感じてしまうという人もいると思う。僕も、今回新作としてゴッホの写真集を発表した時、展示を開催する時、あるいは制作中も不安だらけだった。自分のしてきたことは正しいと思っている。これこそが僕が撮る写真だと。それでも、その決意が揺らぐ時はあるのだ。

写真集のためにゴッホのゆかりの地を訪ねた撮影旅の最後。2018年12月31日、オランダから日本へ帰る飛行機の中で、パイロットやCAでもなかなか見れないほど長時間にわたる美しいオーロラを見た。まるで誰かが僕を見送っていてくれるかのように。

そして最近、僕は不注意で階段から落ちて肋骨を折った。それは、ゴッホの体内に撃ち込まれた弾丸が留まった場所と、ちょうど同じだった。まだ、ゴッホはここにいる。僕の傍にいると思った。

飛行機の窓から撮影したオーロラ

偶然のことと笑われるかもしれない。骨折したところだって、もちろん痛かった。しかし、そういう小さな出来事に心は支えられていた。きっと認めてくれている、僕のやり方は間違っていないんだ。それが思い込みだとしてもいい。自分を鼓舞するだけの思い込みは力になる。自分で自分を励まし、勇気づけること。不安に立ち向かうには、そんなことが大切だと僕は思っている。

誰かに見せる不安の先に

自分の道を信じることは大切だけれど、それと同時にものを書く人、つくる人、写真を撮る人も、主観と客観の配分は意識しておかなければいけない。外野の評価なんて気にしなくていい、自分がいいと思ったものを出したならそれでいいじゃないかという声もあるが、それだけだと裸の王様になる可能性もある。主観的判断と、客観的判断の匙加減は、表現する人にとっては重要だ。

だから、自分の近くに先生をもつといい。冷静な目で、作品と自分を見てくれる師。この人の言葉は、自分を成長させようとして発してくれているものだと思ったのなら、それは正しい客観的判断なはずだ。

主観と客観の曖昧なバランス。厳しい批評。人の目に触れる恐ろしさ。

写真を発表することにはいくつもの不安がある。

それでも、どうか挑戦してみて欲しい。誰かに見せる不安を、乗り越えたからこそ得られる感情があり、たどり着くことのできる道筋が、きっとそこにはあると思う。